18 und 20 WATT SERIES

1965 brachte Marshall drei kleine Combos auf den Markt – den 1958 (2×10″), 1973 (2×12″) und 1974 (1×12″). Diese Verstärker orientierten sich technisch tendenziell am Watkins-Dominator-Kofferverstärkers, einem britischen Konkurrenzprodukt, und wirkten äußerlich wie eine Mini-Ausgabe des Bluesbreaker-Combos. Zwei EL84 saßen in der Endstufe, und die Ausstattung glänzte mit Hall und Tremolo. Diese Combos wurden nur zwei Jahre gebaut, ehe die 20 Watt Series sie ersetzte, die von 1967 bis 1974 gebaut wurde. Diese Serie bestand aus fünf Topteilen inkl. eines PA-Heads und sechs Combos.

2100

50-Watt starker Lead-and-BassVerstärker, der nur zwischen 1973 und 1976 gebaut wurde, einen 1987-Lead- mit einem 1986-Bass-Kanal kombinierte und nur über Mailorder zu bekommen war. Im Paul-Weller-Signature-Amp erlebte der 2100-Combo 2008 eine Wiederauferstehung in einem spektakukären Brit-Pop-Outfit. (Siehe den Artikel Signature-Amps in dieser Ausgabe!)

2150

Ein 100 Watt starker 1×12″- Combo, der einzige Marshall-Amp mit vier Inputs plus Master-Volume. Der von von Steve Grindrod (-> Grindrod, Steve) entwickelte Amp wurde 1978 vorgestellt und nur kurz gebaut.

5F6A

Kennziffer für die Schaltung des 59er Fender Bassman, an dem sich die Entwickler des ersten Marshalls orientierten.

ALVAREZ, SANTIAGO

Ab 2005/06 Marshall-Chef-Designer, der u. a. für die JVM-Serie, den Slash-Amp AFD100 und die MG-Serie verantwortlich war. (Siehe auch das Interview mit Alvarez in dieser Ausgabe!)

AVT SERIE

Nachdem man bei den beiden Valvestate-Serien gute Erfahrungen mit Solid-State-Komponenten gemacht hatte, stellte Marshall im Jahr 2000 die AVT-Amps vor, die eine 12AX7-Röhre in der Vorstufe hatten und deren Endstufen eine neue, sogenannte Dynamic-Clip-Schaltung präsentierten, die ein Röhren-ähnliches Endstufenverhalten simulierte.

ARTIST SERIE

Die Artist-Serie erschien parallel zur JCM-800-Serie zwischen 1984 und 1991, die Verstärker (3203 Top, 4203 1×12″- Combo) waren 30 Watt stark und mit Solid-State-Vor- und Röhren-Endstufe ausgestattet. Nicht zu verwechseln mit der -> Artisté-Serie!

ARTISTÉ SERIE

Von 1971 bis 1978 wurde die Artisté-Serie produziert; sie bestand aus den Topteilen 2048 (50 Watt) und 2068 (100 Watt), dem Combo 2040 (50 Watt, 2×12″), einer 2×12″- und einer 4×12″-Box (2049, bzw. 2069). Sowohl die Tops als auch der Combo dieser Artisté-Serie waren mit einem Federhall ausgestattet.

BEANO

Spitzname eines Albums von John Mayall & The Bluesbreakers (Clapton liest auf dem Cover-Foto einen Beano-Comic), aber auch Kurzformel für den einzigartigen, fetten Sound, den Eric Clapton mit einer Gibson Les Paul und einem Marshall-Bluesbreaker-Combo auf diesem Album schuf.

BESPANNSTOFFE

Genauso klassisch wie die Technik der Marshall-Amps ist ihr äußeres Erscheinungsbild, geprägt durch die Vielzahl der Front-Bespannstoffe der Boxen und das -> Kunstleder, mit dem Boxen, Combos und Tops bezogen sind.

White: der erste von Marshall benutzte Stoff, von 1962 bis 1965 eingesetzt.

Grey Bluesbreaker: von 1965 bis 1968.

Brown Bluesbreaker: von 1965 bis 1968, sehr selten verwendet.

Brown Basket Weave: meist in Verbindung mit purple-farbenem Kunstleder verwendet.

Salt and Pepper, auch Grey Basket Weave genannt, von 1968 bis 1973 Checkerboard: von 1972 bis 1975 sowie bei diversen Reissues.

Light Straw: bei Club-and-Country-Combos eingesetzt.

Black: von den Achtzigern an bis heute. Der erste schwarze Stoff, der ab ca. 1976 eingesetzt wurde, war eher dunkelgrau und blich im Laufe der Zeit aus.

Black and Silver Thread: 1975, selten.

BIG M

Ab 1966 kam Marshall auch in größeren Stückzahlen auf den deutschen Markt. Hier gab es aber einen Trompeten-Hersteller, der die Rechte am Markennamen Marshall besaß und den Engländern verbot, unter diesem Namen ihre Produkte anzubieten. Kurzerhand taufte Jim seine Marshalls in Big M um, um sich etwa ein Jahr später die Rechte an seinem Namen auch in Deutschland zu sichern. Aber auch: Mitte der 70er-Jahre baute der amerikanische Marshall-Vertrieb in den USA eigene Boxen, die er ebenfalls Big M nannte – billigere Aggregate, die mit Eminence-Speakern bestückt waren und hauptsächlich im Verbund mit den neuen Transistor-Amps angeboten wurden.

BLOCK LOGO

Wurde ab ca. 1964 verwendet, erst als sogenanntes „Transition“ Silver-Block-Logo, mit dunkelroter Schrift auf silbernem Grund, später dann als Gold-Block-Logo auf goldenem Grund. Ab ca. 1966 wurde dann in unterschiedlichen Variante das -> Script Logo verwendet.

BLUESBREAKER

Spitzname eines Marshall-Combos, zuerst im Jahr 1965 als Modell 1961 als 4×10″-, und als Modell 1962 als 2×12″-Combo vorgestellt. Es gab zwei Serien, Eric Clapton erspielte sich mit einem 2×12″-Combo der zweiten Generation als Gitarrist von Johny Mayall & the Bluesbreakers ab 1966 Ruhm und Ehren. Aber auch: Marshall Verzerrer-Pedal (ab 1991).

BLUESBREAKER HOUSE

So nannte Jim Marshall seinen Bungalow.

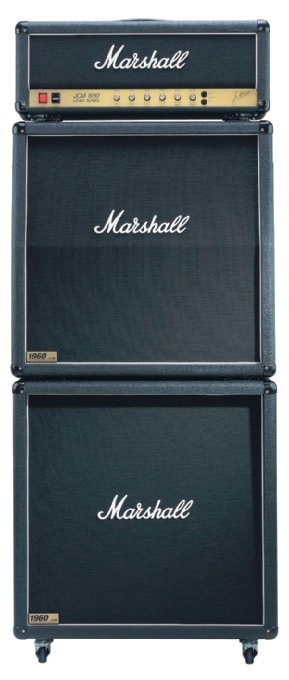

BOXEN

Eine energische Faustsportart! Aber auch: Lautsprecher-Gehäuse, wichtig für den Sound, wichtig für die Optik. Die typische Marshall-Box ist längt eine Ikone des Rock ‘n‘ Roll, und immer noch aktuell! Heute hat Marshall acht 4×12″- (jeweils in abgeschrägter und gerader Bauform) und acht andere Boxen im Programm. Hier sind sie im Überblick, zuerst die 4×12″-Boxen:

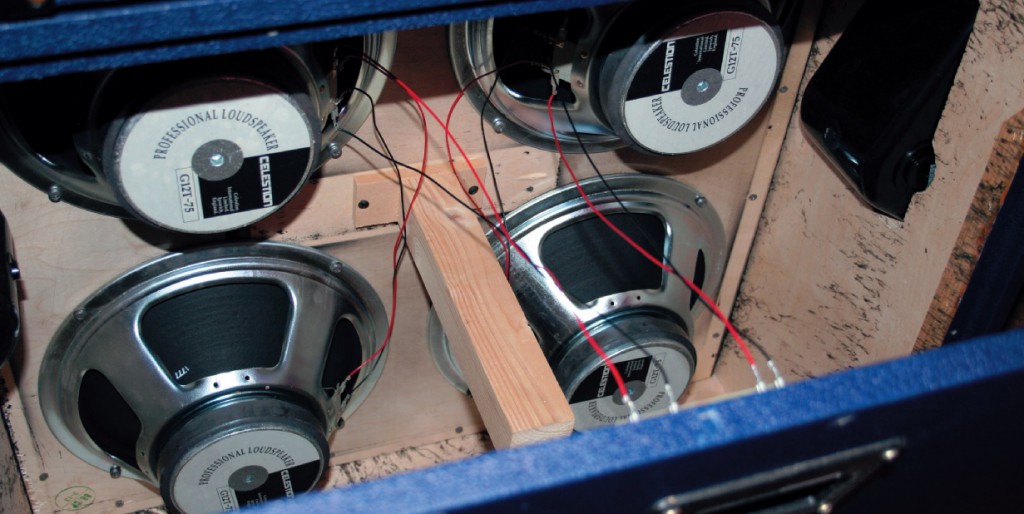

1960A/B – 300 Watt, Celestion G12T-75, mono/stereo, 760 × 830 × 365 mm

1960AV/BV – 280 Watt, Celestion G12 Vintage, mono/stereo, 760 × 830 × 365 mm

1960AX/BX – 100 Watt, Celestion G12M- 25, mono, 760 × 830 × 365 mm

1960AHW/BHW – 120 Watt, Celestion G12H-30, mono, 760 × 830 × 365 mm

1960TV – 100 Watt, Celestion G12M-25, mono, 770 × 820 × 365 mm

425A/B – 100 Watt, Celestion G12C, mono/stereo, die Vintage-Modern-Box, 770 × 755 × 365 mm 1960DMA/B – 280 Watt, Celestion G12V- 30, mono/stereo, Dave-Mustaine-Signature-Boxen, 770 × 755 × 365 mm

M412A/B – 300 Watt, 12AX75 Speaker, mono, 770 × 755 × 365 mm, günstiger Preis dank Fertigung im Fernen Osten, aus der JMD-Serie.

Wie eine Box gebaut ist, also die beiden Grundtypen, unterscheidet Marshall mit den Ziffern A bzw. B. Dabei steht A für angled (= abgewinkelt) und B für base oder bottom (= Basis, Boden).

Andere Boxen:

1912 – 1×12″, 150 Watt, Celestion G12B- 150, mono, 510 × 465 × 290 mm

1922 – 2×12″, 150 Watt, Celestion G12T- 75, mono/stereo, 675 × 515 × 260 mm

1936 – 2×12″, 150 Watt, Celestion G12T- 75, mono/stereo, 740 × 600 × 305 mm

1936V – 2×12″, 140 Watt, Celestion G12 Vintage, mono/stereo, 740 × 600 × 305 mm

JVMC212 – 2×12″, 150 Watt, Celestion Vintage und Heritage, mono, 690 × 490 × 265 mm

C110 – 1×10″, 15 Watt, Celestion G10F- 15, mono

2061 – 2×12″, 60 Watt, Celestion G12H- 30, mono, 650 × 665 × 305 cm, aus der Handwired-Serie

1974CX – 1×12″, 20 Watt, Celestion G12M-20, mono, 610 × 535 × 230 mm. Diese 1974CX ist als Ergänzungs-Box zum 1974X-Combo aus der Handwired-Serie gedacht.

BRAN, KEN

War ab 1962 Jim Marshalls rechte Hand. Er entwickelte die ersten Marshall-Amps und leitete Marshalls Entwicklungsabteilung bis weit hinein in die 70er-Jahre, ehe er sich mit einer großzügigen Aktien-Abfindung zurückzog.

BROWN SOUND

Beschreibung des Sounds, den Eddie van Halen bei den ersten Van-Halen-Alben erzielte. Hierzu benutzte er einen nicht modifizierten 100 Watt JMP Super Lead aus den 60er-Jahren. Alle Volume- und Ton-Regler standen auf 10 (also voll auf), er verwendete ein Ohmite Variac, das die Spannungsversorgung des Amps von den in den USA üblichen 110 Volt auf ca. 90 Volt absenkte, die brachiale Endlautstärke wurde durch einen Lastwiderstand gezähmt. Live verwendete er dann lange Zeit den Marshall-Amp mit Dummy-Load quasi als Preamp, der dann von H&H V800 Mosfet-Endstufen hochverstärkt wurde. Effekte wie das Echoplex wurden mit dem Dummy-Load-Signal gespeist.

CAPRI

1966 und 1967 wurden nur knapp 100 Stück dieses 5- Watt/1×8″-Vollröhren-Combos gebaut. Er war nur für Mailorder-Kunden erhältlich und sah mit seinem rotem Kunstleder und weißem Front-Bespannstoff so gar nicht wie ein Marshall-Amp aus.

CELESTION

Englischer Lautsprecher-Hersteller, der seit 1962 mit Marshall zusammenarbeitet. 1924 gegründet ist Celestion damit die Lautsprecherfirma mit der längsten Tradition, die heute noch im Geschäft ist.

CLASS 5

Eine kleine Serie kleiner Produkte, im Zentrum ein 5 Watt starker Vollröhren-Amp mit einem Kanal und einer Class-A-Schaltung. Die Serie besteht aus Top (C5H), 1×10″-Combo (C5- 01) und Box (C110).

CLUB AND COUNTRY SERIES

Die Stiefkinder des MarshallProgramms, denn über diese Serie findet man so gut wie nichts in den Firmenunterlagen. Wie ihr Name schon sagt, sollten diese Verstärker, die 1978 vorgestellt wurden, vor allem Country-Musikern gefallen, sprich: den in diesem Genre erfolgreichen Fender-Amps wie Twin und Super Reverb das Wasser abgraben. Drei 100-WattCombos beinhaltete diese Serie: 4140 (2×12″), 4145 (4×10″) und 4150 (4×10″ Bass). Die Amps hatten KT77-Endröhren und waren mit braunem Tolex bezogen, den Cowboy-Look vervollständigte die strohfarbende Frontbespannung. Nur sechs Jahre ritten die drei Amps durchs Marshall-Programm.

CMI

Für die selbe Firma, die u.a. auch -> Park-Amps in England verkaufte, baute Marshall einige wenige Amp-Serien unter dem Firmenlogo CMI – Cleartone Musical Instruments. Hauptsächlich PA-Equipment, aber auch drei Gitarren-Amps wurden 1976 und 1977 angeboten.

DR.

Das College of Music in den USA verlieh Jim Marshall die Ehrendoktorwürde. Aus dem unter einfachsten äußeren und beschwerlichen gesundheitlichen Bedingungen aufgewachsenen Jim Marshall, dessen Vater eine Imbissbude betrieb, war im Laufe der Zeit Dr. Jim Marshall -> OBE geworden.

CRAVEN, DUDLEY

Assistent von Ken Bran (-> Bran, Ken), der als 18-jähriger mitentscheidend an der Entwicklung der ersten Marshall-Amps beteiligt war. Er verließ mit 21 bereits wieder die Firma, um in die Großstadt London zu ziehen.

DISCO UNIT

1974 stellte Jim Marshall die Disco Unit vor, bestehend aus einem Paar Boxen (Mod. 1995), einer Transistor-Endstufe (Mod. 1994 Slave) und einem Plattenspieler (Mod. 1993). Nur ein paar wurden gebaut, dann kümmerte sich Marshall wieder um Live-Musik.

DOYLE, MICHAEL

Ausgewiesener Marshall-Experte und Autor der Bücher ‚The Sound of Rock‘ und ‚The History of Marshall‘

EL34-KRISE

Marshall und EL34-Endröhren gehören ähnlich fest zusammen wie Marshall und Celestion-Speaker. Kein Wunder, dass die Mannen um Jim Marshall nervös wurden, als Anfang der 90er-Jahre Tesla, die Röhrenfabrik in der damaligen Tschechoslowakei, die Segel strich. Tesla war einer der wenigen verbliebenen Hersteller guter EL34-Röhren. Der eigene EL34-Vorrat in England war schnell aufgebraucht, und es blieb nichts anderes übrig, als auf russische 5881-Röhren auszuweichen. Diese Röhren sind den 6L6 sehr ähnlich, 6L6 steht aber für Fender-Sound. Ein Unding für die zahlreichen Marshall-Fans, die längst vergessen hatten, dass die Geschichte Marshalls mit einem JTM 45 samt 5881-Endröhren begonnen hatte. 1997 konnte der russische Hersteller Svetlana nach einer intensiven Zusammenarbeit mit Marshall dann eine neue EL34 vorstellen, die den Standards der Engländer genügte.

FABULOUS FLEE-REKKERS

Die Band, in der Jim Marshalls Sohn Terry Saxofon spielte – und zusammen mit den -> Sensational Flintstones die ersten Endorser von Marshall-PA-Boxen, Anfang der 60er- Jahre.

GELEGENHEITSJOBS

Jim Marshall begann im Alter von 13 1/2 zu arbeiten: Zuerst auf einem Schrottplatz, in einem Baustoff-Geschäft, als Bäcker in einer Keksfabrik, dann als Einkocher in einer MarmeladenProduktion, als Schuhverkäufer und in einer Fleischkonservenfabrik. Später ging er zu einer Ingenieur-Schule, um anschließend (1946 bis 1949) als Werkzeugmacher bei Heston Aircraft sein Geld zu verdienen. Seit 1942 war Jim Marshallübrigens Mitglied einer Unterhaltungs-Combo, erst als Sänger und Step-Tänzer, dann beorderte man ihn ans -> Schlagzeug.

GOLD BLOCK LOGO

Siehe -> Block Logo

GOODMANS

Englischer Lautsprecher-Hersteller, mit dem Marshall Anfang der 60er-Jahre und damit vor der Partnerschaft mit der Firma -> Celestion zusammenarbeitete.

GO OVER BIG…

… with Marshall! Der erste Werbeslogan der Firma sagt eigentlich alles: Größer als Groß!

GRINDROD, STEVE

Der einstige Marshall-Chefentwickler arbeite von 1973 bis 2000 in -> Milton Keynes; vorher war er für Tom Jennings und dessen Firma Vox tätig, zu der er 2000 als Geschäftsführer und Chef-Entwickler zurückkehrte. Seit 2009 leitet er in Partnerschaft mit der International Audio Group seine Firma Albion, die Amps in einer eigenen Fabrik in China baut, in der Grindrod auch vor Ort mitarbeitet.

GUV´NOR

Spitzname Jim Marshalls, aber auch der Name eines Marshall Verzerrers.

JCM

Abkürzung für den Namen Jim Charles Marshall.

JCM 600 SERIES

Die JCM-600-Serie löste 1997 die wenig erfolgreiche -> JTM Series ab, kam wieder in einem Marshall-typischen, schwarzen Design und entsprach technisch der 60 Watt starken JTM60- Linie. Die 600er-Serie bestand aus dem JCM600 Top, den Combos JCM601 (1×12″) und JCM602 (2×12″) und den vier Zusatzboxen C12 (1×12″), C212 (2×12″), C410A (4×10″, abgeschrägt) und C410B (4×10″, gerade).

JMP

Abkürzung für Jim Marshall Products

JMP-1

Erster und bisher einzige programmierbarer 19″-Röhren-Preamp der Marshall-Geschichte; war von Ende der Achtziger bis 2006 auf dem Markt.

JTM

Abkürzung für die Namen „Jim & Terry Marshall“. Terry ist Jims Sohn, ebenfalls Musiker (Saxofonist) und sein Geschäftspartner in den frühen Marshall-Jahren.

JTM 45

Der Amp, mit dem alles begann, 1962 entwickelt von Ken Bran (-> Bran, Ken).

JTM SERIES

Zwischen 1995 und 1998 aufgelegte Serie rund um die Verstärker JTM 30 und JTM 60. Sie nahmen nicht nur wegen ihres Äußeren (Vintage-Brown-Tolex) eine Sonderposition ein, sondern auch wegen ihrer brillanten Vintage-Sounds. Die Verstärker waren zweikanalig (clean, Overdrive) aufgebaut, hatten Federhall und eine moderne Ausstattung mit frequenzkorrigiertem DI-Out und einem seriellen (JTM 30), bzw. mit je einem seriellen und parallelen Effektweg (JTM 60). Die JTM- 30-Verstärker, die es als 2×10″- und 1×12″-Combos gab, hatten 5881-Endröhren, während die JTM-60-Endstufen von Marshalltypischen EL34 betrieben wurden. Neben dem JTM600-Topteil gab es hier noch drei Combos (1×12″, 1×15″ und 2×12″). Die JTM-Serie, die nicht besonders erfolgreich war, rundeten drei Zusatzboxen (1×12″, 2×12″, 4×10″) ab.

JVM

Abkürzung für die Namen „Jim & Victoria Marshall. Victoria ist Jims Tochter.

KITCHEN-MARSHALL

Die Musikladenkette Kitchen beauftragte 1966 Marshall, eine eigene Amp-Reihe zu bauen, die das Block-Logo Kitchen-Marshall bekam. Es wurden hauptsächlich PA-Verstärker und – Boxen gebaut, aber auch einige Gitarrenverstärker.

KNOCHEN-TUBERKULOSE

Jim Marshall, geboren am 29. Juli 1923, litt seit frühester Kindheit an Knochen-Tuberkulose, einer chronischen Entzündung im Körper, bei der es auch zur Eiterbildung im Knochen, zur Zerstörung von Knochensubstanz und zu entsprechenden Änderungen der Knochenform kommen kann. Dies hatte zur Folge , dass er den größten Teil seiner Kindheit von den Knöcheln bis zu den Achseln eingegipst war. Jim Marshall war insgesamt nur drei Monate in der Schule, um sich dann ab 13 1/2 Jahren, als er wieder gesund war, mit -> Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten.

KUNSTLEDER

Genauso klassisch wie die Technik der Marshall-Amps ist ihr äußeres Erscheinungsbild, geprägt durch die Vielzahl der -> Bespannstoffe und das Kunstleder, mit dem Boxen, Combos und Tops bezogen sind.

Black Levant: 1965 bis 1974. Black on

Green: sporadisch ab 1966 eingesetzt.

Orange Levant: im 1972erKatalog angeboten.

Purple Levant: in 1968er- und 1972er Katalogen, bei diversen Reissues und der Haze-Version von 2012.

Red Levant: in 1967er-, 1968er- und 1972er-Katalogen.

Blue Levant: im 1967er-Katalog und bei den 30th Anniversary-Modellen.

Dark Brown Elephant: für Club-and-Country-Combos

White Elephant: 20th Anniversary Modelle, Randy-Rhoads-Signature u. a.

Black Elephant: Der Marshall-Standard ab 1975.

METAL LOGO

Die ersten JTM-45-Tops trugen eine rote Marshall-Schrift auf einer Metallplatte, gerne Coffinoder Badge-Logo genannt. Es wurde von dem -> Block-Logo abgelöst.

MAJOR

Ein 1967 auf der Basis eines HiFi-Verstärkers entwickeltes Gitarren-Topteil mit 200 Watt Ausgangsleistung.

MARSHALL COUNTRY CLUB

Kein Marshall-Verstärker, sondern ein Golfclub in Marshall, Michigan (USA). Aber: Marshall hat allerdings Verstärker namens -> Club and Country gebaut.

MARSHALL GUITAR

Eine richtig laute E-Gitarre ließ Marshall für Spinal-Tap-Gitarrist Nigel Tufnel 1992 bei Jackson/USA bauen. Alle Parts wie Knöpfe, Panel, Logos, Keder, Buchsen etc. stammten aus dem Marshall-Baukasten, der eigentliche Clou war die ansteckbare Nachbildung einer 1960B-Box. Insgesamt wurden vier Marshall Guitars gebaut.

MERCURY

Modell 2060 Mercury, seltener 1×12″-Combo, der nur 1972/73 gebaut wurde. Mit TransistorVorstufe und EL84-bestückter Endstufe, die fünf Watt erzeugte. Weitere Besonderheit: Den Combo gab es nur in Rot und Orange.

MILTON KEYNES

Die Stadt, in der die MarshallFabrik zu Hause ist. Hier alle Adressen der diversen MarshallFabriken, von 1962 bis in die Gegenwart:

1962 – 1964: Jim Marshall & Son 76 Uxbridge Road Hanwell, W7

1963 – 1964: (nur Boxen-Fertigung) Jim Marshall & Son 93 Uxbridge Road Hanwell, W7

1964 – 1966: 20-30 Silderdale Road Hayes, Middlesex

1966 – 1968: Lyon Road, Bletchley Milton Keynes

1968 – 1984: First Avenue, Bletchley Milton Keynes 1984 bis heute Denbigh Road, Bletchley Milton Keynes

Milton Keynes hat etwa 200.000 Einwohner und hat neben Marshall noch einige andere interessante Fakten zu bieten – wie z. B. das längste Einkaufszentrum der Welt, Europas größte Skihalle mit echtem Schnee und die National Bowl, ein beliebter Ort für große Open-Air-Konzerte. Das Straßenbild von Milton Keynes wird zum einen durch viele Beton-Kühe (!) geprägt, aber auch durch eine moderne Straßenarchitektur, denn Milton Keynes entstand am Reißbrett erst in den 60er-Jahren. Die Straßen sind schachbrettartig angeordnet und durch zahlreiche Kreisverkehre verbunden, die Dichte der Kreisverkehre ist selbst für englische Verhältnisse außergewöhnlich hoch.

MINI STACKS

Marshall hat ab 1984 Mini-Versionen seiner Stacks vorgestellt. Bei den Boxen handelte es sich um verkleinerte 4×10″- oder 2×12″-Formate, bei den Verstärkern wurden zum Teil sogar klassische Röhren-Amps auf das kleinere Format gebracht: So war der 2204S die MiniMarshall-Variante des 50-Watt- 2204 aus der JCM-800-Serie, der 3203 stammt aus der Artist-Serie (Solid-State-Preamp, Röhren-Endstufe, und Modell 3210 Lead Mosfet 100 war komplett in Solid-State-Technik aufgebaut; ein Transistor-Amp also…

MITCHELL, MITCH

John „Mitch“ Mitchell (1947- 2008) war vielleicht der talentierteste Schlagzeugschüler Jim Marshalls. Er wurde später, ab Ende 1966, weltberühmt als Mitglied der Band Jimi Hendrix Experience.

MODE FOUR

2003 eingeführte, ultrastarke Hybrid-Amp- und Boxen-Serie für die Metal-Fraktion.

MS-SERIE

Vielleicht die meistverkauften Marshall-Amps? Das mag an der Größe liegen, denn MS ist nicht umsonst das Kürzel für Microben-Stack. Kaum größer als eine Zigarettenschachtel, entfachte der 1990 vorgestellte 1 Watt starke MS-2 (Halfstack) einen Höllenlärm, der von seinem Fullstack-Bruder (ab 1995 im Programm) noch getoppt wurde. Die MS-Serie gibt es in vielen verschieden Farben, sie ist bis heute im Marshall-Katalog vertreten.

NARB

Für den Musikladen Sound City baut Marshall 1974 Amps und Boxen unter dem Namen Narb – Ken Brans (-> Bran, Ken) Familiennamen rückwärts buchstabiert.

OBE

Abkürzung für Order of the British Empire – ein britischer Verdienstorden, den Jim Marshall 2004 von der Queen verliehen bekam und der den Mann aus einfachen Verhältnissen in den Offiziersstand versetzte.

PARK

Für seinen Freund und Geschäftspartner Johnny Jones bauten Jim Marshall und seine Mannen ab 1965 aus MarshallRestbeständen eine eigene Verstärker- und Boxen-Reihe namens Park. Johnnys Firma Cleartone Musical Instruments (CMI), bis 1965 der MarshallVertrieb für Nord-England und durch die Verbindung Marshalls mit Rose Morris aus dem Spiel, brachte die Park-Produkte, heute natürlich genauso gesucht wie die Originale, bis 1982 in die englischen Läden. Dann ließ Marshall die ParkSerie auslaufen, um etwa zehn Jahre später den Namen wieder zu beleben – mit günstigen Transistor-Amps, made in Fernost: Park – Son of Marshall.

PEPPY AND THE NEW YORK TWISTERS

Band von Ken Bran (-> Bran, Ken), aus der er Anfang der 60er ausstieg, um bei Pan Am zu arbeiten, bevor er einen Anruf von Jim Marshall bekam, der dringend einen Service-Techniker suchte.

POPULAR

Modell 1930 Popular, seltener Marshall-Vollröhren-Combo, der nur 1972 und 1973 gebaut wurde; mit zwei Kanälen, 1×12″-Speaker-Bestückung und Tremolo-Effekt.

PIPING

Keder, Einfassung, z. B. um den Front-Bespannstoff einer Box.

POWER BRAKE

PB 100 Marshall Power Attenuator, dessen leistungsreduzierende Technik dem 19″-Stallgefährten SE- 100 entliehen worden war.

POWER BUILDER

Kaum bekannt, nicht erfolgreich, seiner Zeit weit voraus – der Power Builder war ein um seine Endstufen-Sektion erleichterter Marshall-Amp, der 1967 mit dem Ziel auf den Markt kam, als Preamp aktiven, mit 50 Watt starken Röhren-Endstufen ausgerüsteten 2×12″-Boxen vorzustehen. Bis zu zehn Boxen konnten von einem einzigen Power Builder mit JMP-MarshallSound versorgt werden. Nur knapp 50 Stück wurden gebaut.

PURE EVOKE-1S

Ein Digital-Radio im Look der Marshall-Amps. Gibt’s im Fan-Shop aufwww.marshallamps.de

QUEEN’S AWARD FOR EXPORT

1984 und 1992 erhielt Marshall diesen Preis für außerordentliche Erfolge im Export-Business.

REVERSED LOGO

Bezieht sich auf die ersten JTM-50-Verstärker, deren Typenbezeichnung (JTM) auf dem Front-Panel in Gold auf schwarzem Grund ausgeführt war. Dieses Logo nennt man auch Black Flag, da es wie eine Flagge aussieht.

RÖHREN

Essentieller Bestandteil der meisten Marshall-Schaltungen ist die Bestückung mit Röhren in Vor- und Endstufen, aber auch vielmals in der Gleichrichter-Funktion. Folgende Röhrentypen verwendet(e) Marshall:

ECC83 – Vorstufenröhre mit dem meisten Gain.

GZ34 – Gleichrichter-Röhre, seit den Siebzigern in den meisten Amps durch eine Dioden-Gleichrichtung abgelöst.

5881 (6L6) – Die erste Endstufen-Röhre, die Marshall benutzte, als man noch vom Fender Bassman beeinflusst war. Sie kam dann Mitte der 90er Jahre in der -> EL34-Krise in den JTM-30-Amps zum Einsatz, aber auch größtenteils in der JCM-900-Serie

KT66 (6L6) – Die britische Version der amerikanischen 6L6. Sie wurden in der JTM-45-Produktion verwendet, wenn 5881 nicht verfügbar waren, aber z. B. auch in den ersten 100-Watt-Amps.

6L6 – Amerikanische Röhre, die heute in einigen Reissue-Modellen eingesetzt wird.

EL34 – Die klassische Marshall-Endstufenröhre. Seit 1966 in fast jedem Marshall-Amp im Einsatz.

EL84 – Bekannt als Endröhre für Vox-Amps wie AC30 und AC15, hat Marshall diese verkleinerte EL34 z. B. früher bei den -> 18-WattCombos und dem 20-Watt-Top verwendet, aber auch z. B. bei Amps der JCM-2000-Serie. Hier spielten der DSL401 und der DSL201 mit EL84.

KT88 – Mächtige Endröhre, die als Quartett erstmals 1967 im Marshall Major Anwendung fand.

6550 – Ersatzröhre für die teure KT88, die kaum noch gebaut wird. Marshall verwendete sie in der 2000er Serie und mit nicht weniger als acht Stück beim VPA 400-Bass-Amp.

KT77 – Heavy-duty-Version einer EL34, nicht gerade preisgünstig und deshalb nur in wenigen Marshalls zu finden.

6V6 – Eigentlich eine Röhre typisch für ältere Fender-Amps wie z. B. Deluxe Reverb. Marshall hat diese Low-output-Endröhre im Studio 15 „Little Fatty“ eingesetzt, aber auch im Haze und den neuen DSL15H und DSL15C.

ECL86 – Eine Hälfte der Röhre ist als Triode, die zweite als Pentode gebaut. Diese seltene Röhre wurde im -> Popular und im -> Spezialist als Treiberröhre für den Hall verbaut.

ROSE MORRIS

Englische Vertriebsfirma, mit der Marshall von 1965 bis 1981 zusammenarbeitete.

REVERB FUZZ UNIT

Im Gehäuse des 20-Watt-PATopteils brachte Marshall 1968 diesen Effekt auf den Markt, in Transistor-Technik, mit einer Hammond-Hallspirale. Das Gerät war auch ohne Fuzz-Effekt erhältich, beide wurden in den frühen Siebzigern aus dem Programm genommen.

SCHLAGZEUG

Seit 1942 arbeitete Jim Marshall als Schlagzeuger, nahm aber 1946 Unterricht bei dem berühmten Jazz-Drummer Max Abrams und begann 1949, selbst Unterricht zu geben. Bis zu 65 Schüler hatte er pro Woche und verdiente sich damit das Geld, um 1960 sein eigenes Boxenbau-Business zu gründen. In seiner aktiven Zeit galt Jim Marshall als der beste singende Schlagzeuger Englands!

SCRIPT LOGO

Ca. 1966 eingeführtes Logo, das sich in verschiedenen Grö- ßen und Ausführungen (ganz weiß, Gold auf Weiß) bis heute gehalten hat.

SENSATIONAL FLINTSTONES

Die Band, in der Rod Freeman Gitarre spielte und sang – und zusammen mit den -> Fabulous Flee-Rekkers die ersten Endorser von Marshall-PA-Boxen, Anfang der 60er-Jahre. Rod Freeman war Verkäufer in Jim Marshalls erstem Laden.

SERIEN

JTM 45 (1962 – 1966)

JTM 50 (1966 – 1967)

JTM 45/100 (1965 – 1967)

Major (1967 – 1974)

18 Watt (1965 – 1967)

Park (1965 – 1982)

20 Watt (1967 – 1974)

JMP (1967 – 1981)

JMP Solid State (1973 – 1980)

Artisté (1971 – 1978)

2000 – (1981 – 1989)

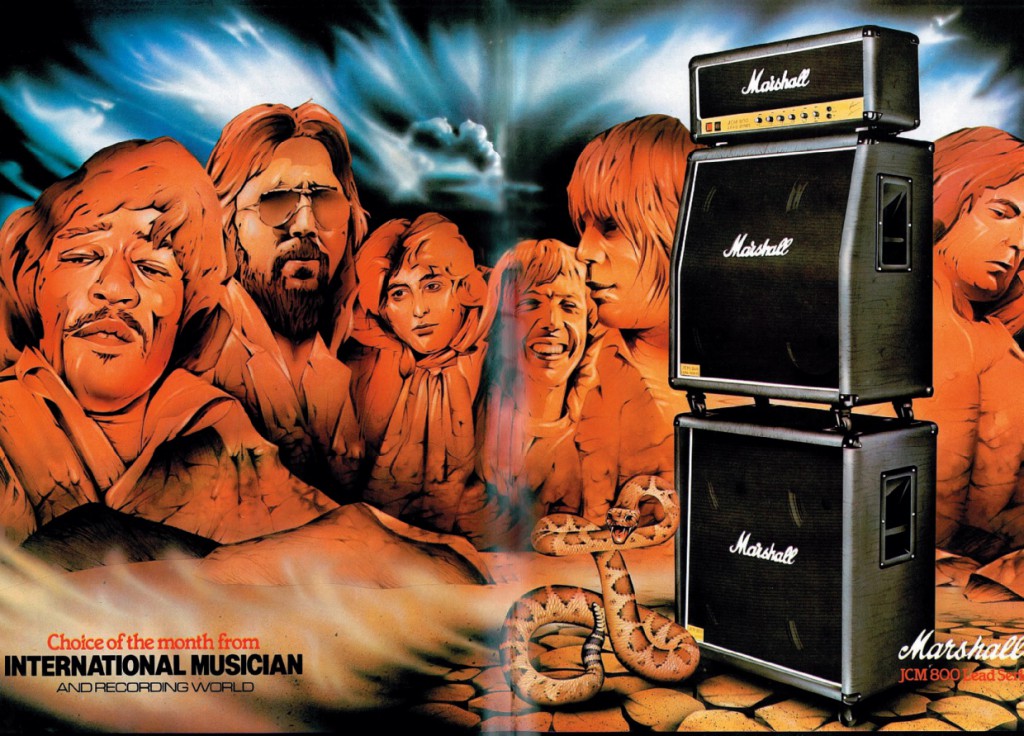

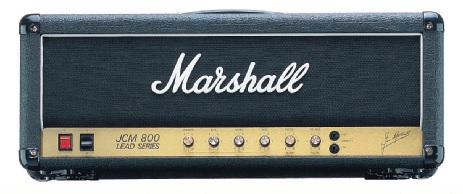

JCM 800 (1981 – 1985)

Artist (1981 – 1991)

Solid State (1981 – 1991)

Mini Stacks (1984 – 1991)

Integrated Bass System (1985 – 1995)

25th Anniversary (1987 – 1990)

Reissue (ab 1988)

9000 (1989 – 1997)

JCM 900 (1990 – 1999)

MS (ab 1990)

30th Anniversary (1992)

Park: Son of Marshall (1993 – 1998)

Dynamic Bass System (1994 – 2000)

JTM 30 (1995 – 1998)

JTM 60 (1995 – 1997)

35th Anniversary (1997)

JCM 600 (1997 – 1999)

JCM 2000 DSL (ab 1997)

JCM 2000 TSL (2000 – 2012)

VBA 400 (ab 1998)

Valvestate I (1991 – 1993)

Valvestate II (1993 – 1999)

AVT (2000 – 2009)

MG (ab 1998)

Mode Four (ab 2003)

JVM (ab 2006)

MB (ab 2006)

Vintage Modern (ab 2007)

Class 5 (ab 2009)

JMD:1 (ab 2010)

MA (ab 2012)

50th Anniversary (2012)

SILVER BLOCK LOGO

Siehe -> Block Logo

SOLID STATE SERIES

Bereits in den 70er-Jahren stellte Marshall Transistor-Verstärker vor, aber die JMP Solid State Series war alles andere als erfolgreich. In der Dekade zwischen 1981 und 1991 wurden dann eine ganze Reihe neuer Solid-State-Amps veröffentlicht, die der Markt deutlich besser akzeptierte. Angefangen von dem 12- Watt-Micro-Stack-Topteil 3005, bis hin zu dem bärenstarken 150-Watt-Topteil 3315, umfasste die Serie nicht weniger als vier verschiedene Amp-Tops, 17 Combos (darunter fünf für Keyboard-Verstärkung) und zwei 1×12″/75-Watt-Boxen.

SPECIALIST

Modell 2046 Specialist, seltener 1×15″-Combo, der nur 1972/73 gebaut wurde. Er war der erste Marshall-Amp mit einer Platine und hatte Hall- und Tremolo-Effekte. Überhitzungs-Probleme, die nicht gelöst werden konnten, stoppten die Produktion.

STUDIO 15

Modell 4001 Studio 15; dieser Combo mit dem Spitznamen „Little Fatty“ hatte als erster Marshall 6V6-Endröhren, einen XLR-Output und einen eingebauten Power-Attenuator. Der 18-Watt/1×12″-Combo wurde von 1986 bis 1992 gebaut.

TREMELOES

Englische Beat- und Pop-Band und eine der ersten Formationen, die mit Marshall-Equipment unterwegs waren. Und deren Name permanent falsch geschrieben wurde und wird – sogar auf dem Titelbild des ersten Marshall-Katalogs (Siehe den Artikel Zeitmaschine in dieser Ausgabe!)

VALVESTATE

Ab 1991 auf dem Markt erfolgreich eingeführt, repräsentiert die Valvestate-Serie die erste Hybrid-Serie Marshalls mit einer ECC83 in der Vorstufe und einem Endstufen-Design, dass der HiFi-Technik entlehnt wurde. Die erste Valvestate-Serie wurde von 1991 bis 1993, die zweite von 1993 bis 1999 gebaut.

WOMAN TONE

Gitarrist Eric Clapton schuf in seiner Cream-Phase zusammen mit einem Marshall-Verstärker und Humbucker-Gitarren (Gibson Les Paul, SG, ES-335) den sogenannten Woman-Tone. Das Rezept: Beide Ton-Regler komplett zurückdrehen und den Toggle-Schalter in die Mitte stellen. Nun den Volume-Regler des Steg-Pickups um etwa ein Drittel zurückregeln und den Verstärker in eine starke Verzerrung bringen. Auf diese Art entsteht ein mittiger, fast synthetischer Sound – eben der berühmte Woman Tone.

Als da folgende zusätzliche Features wären: ein serieller Low-Level-Einschleifweg (nom. -10dB) mit Pegelregler im Return-Weg, eine Gain-Boost-Funktion mit 20dB Anhebung, beide Fußschaltbar mit dem zum Lieferumfang gehörenden Pedal, sowie ein Bass-Boost mit Namen „Body“, der die Frequenzen um 120 Hz mit 8dB hervorhebt (pull Gain). In das Treble-Poti ist ein Bright-Switch integriert. Statt des Sensivity-Potis, das beim AST1 laut Marshall die negative Gegenkoppelung des Preamps steuert um die Vorverstärkung zu variieren, hat unser Testkandidat ein „ordinäres“ Gain-Poti.

Als da folgende zusätzliche Features wären: ein serieller Low-Level-Einschleifweg (nom. -10dB) mit Pegelregler im Return-Weg, eine Gain-Boost-Funktion mit 20dB Anhebung, beide Fußschaltbar mit dem zum Lieferumfang gehörenden Pedal, sowie ein Bass-Boost mit Namen „Body“, der die Frequenzen um 120 Hz mit 8dB hervorhebt (pull Gain). In das Treble-Poti ist ein Bright-Switch integriert. Statt des Sensivity-Potis, das beim AST1 laut Marshall die negative Gegenkoppelung des Preamps steuert um die Vorverstärkung zu variieren, hat unser Testkandidat ein „ordinäres“ Gain-Poti.

Signature-Les Paul-„Lee Roy Parnell“ aus Gibsons Custom-Shop.

Signature-Les Paul-„Lee Roy Parnell“ aus Gibsons Custom-Shop.